地盤調査報告書の見方

スクリューウエイト貫入試験結果見方

マイホームを建てる際、建設予定地の地盤が建物を建てて大丈夫かどうかを地盤調査を行います。

その結果をまとめて「地盤調査報告書」が出来上がります。

地盤調査報告書は専門用語も多く、中々難解な部分もありますのでご説明できたらと思います。

これから話す内容は「スクリューウエイト貫入調査(試験)」による解説です。

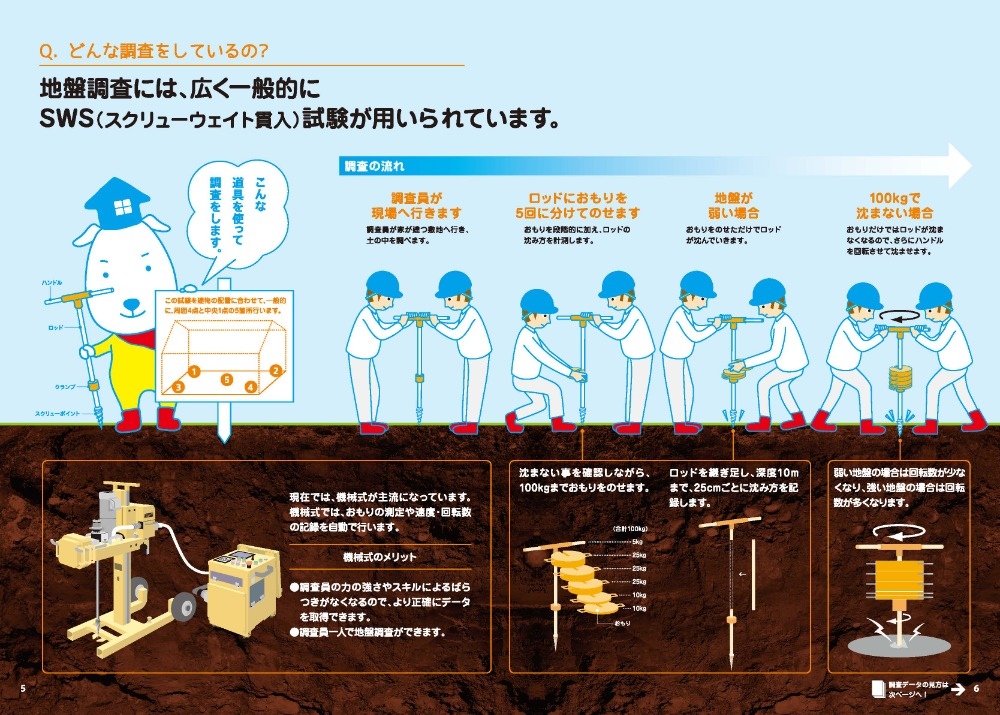

まずは、スクリューウエイト貫入調査の概念を説明致します。

下記図をご覧ください。

先がドリル形状になった鉄棒(ロッド)を調査する土に立てて、段階的におもりを増やしていきます。

おもりの合計が100kgになった時点で沈まなければロッドを回転させて土中に沈めて行きます。

・一定距離(25cm単位)軽いおもりで沈むほど地盤が弱い。

・一定距離(25cm単位)進むのに回転数が多いほど地盤は強い(固い)。

という簡単な原理で地盤の強さを調査していきます。

スクリューウエイト貫入調査で得られたデータを纏めたものが下記のようになります。

これらは先ほど得られた、おもり重さ、回転数、進んだ距離の関係をグラフ化したものです。

100kgのおもりでも沈まなくなる境界線(赤線)から左側がおもりを載せただけで沈んだ層(重さの表記)

境界線から右側が100kgのおもりでは沈まず回転をかけた層(回転数の表記)

端的に言えばグラフ位置(塗分け)が右にいくほど強い(固い)地盤だと言えます。

ではスクリューウエイト貫入調査を行い良いデータが得られました。

これで安心してマイホームが建てられる... ちょっと待ってください。

地盤の強さは調査データからだけではわかりません。

様々な要素から「地盤の強さ」を調べる必要があります。

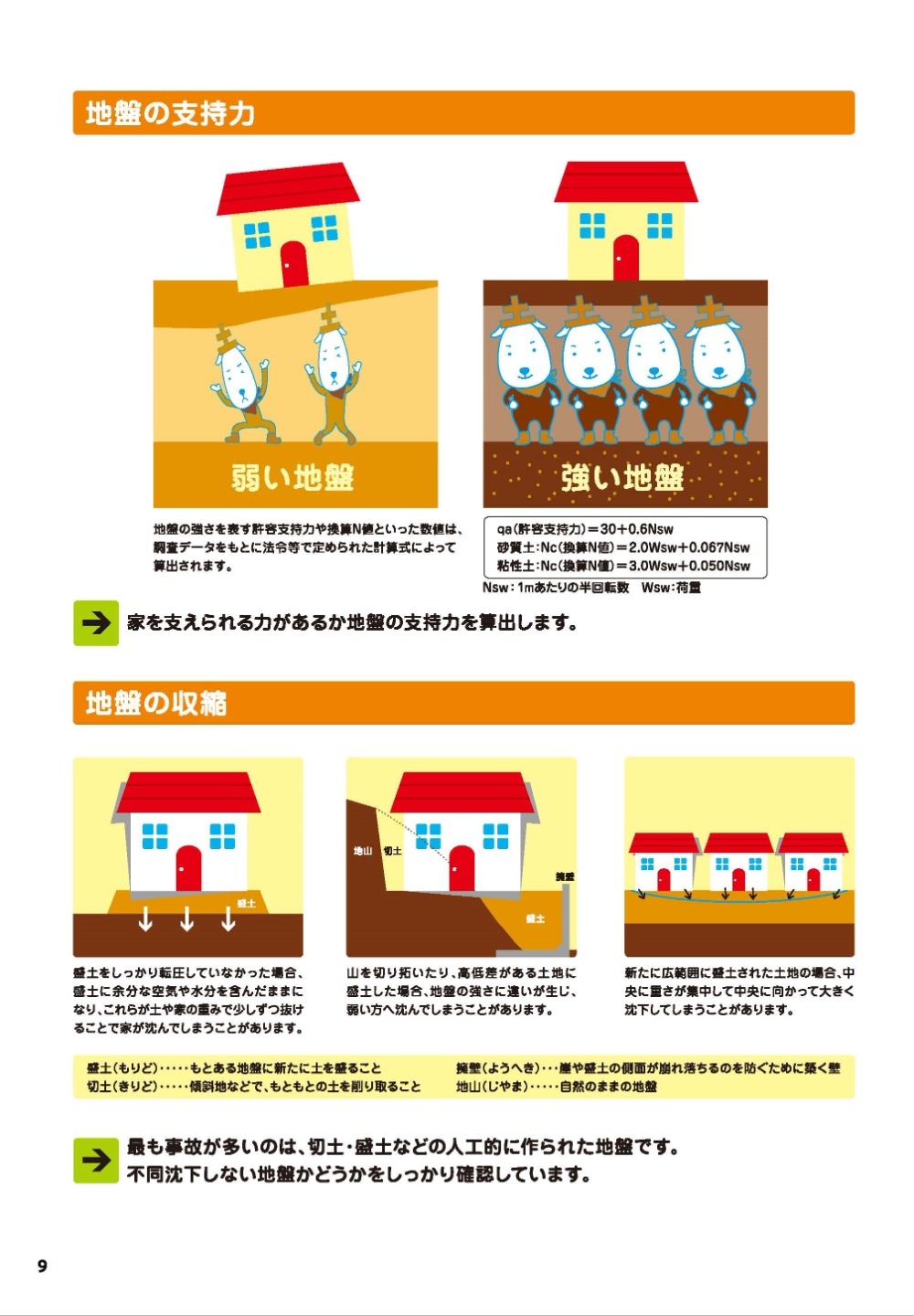

①地盤の支持力

家を支えられる力がある地盤であるかを支持力計算によって算出します。

これらについてはスクリューウエイト貫入調査データをもとに算出出来ます。

②地盤の収縮

「地盤の収縮」とは、土壌中の水分や空気が抜けたり、圧力が加わったりすることによって、土が縮んで体積が小さくなる現象です。建物の不同沈下やひび割れの原因にもなるため、住宅や構造物を建てるうえで非常に重要な要素です。

・新しい盛土・・・水分や空気が抜けきっていないので収縮大

・切土や古い盛土・・・時間経っていて縮んで体積が小さくなっているため収縮小

地盤の種類 収縮のリスク

粘土質地盤 高い

有機質土(腐植土) 高い

砂質地盤 低い

ローム層 中程度

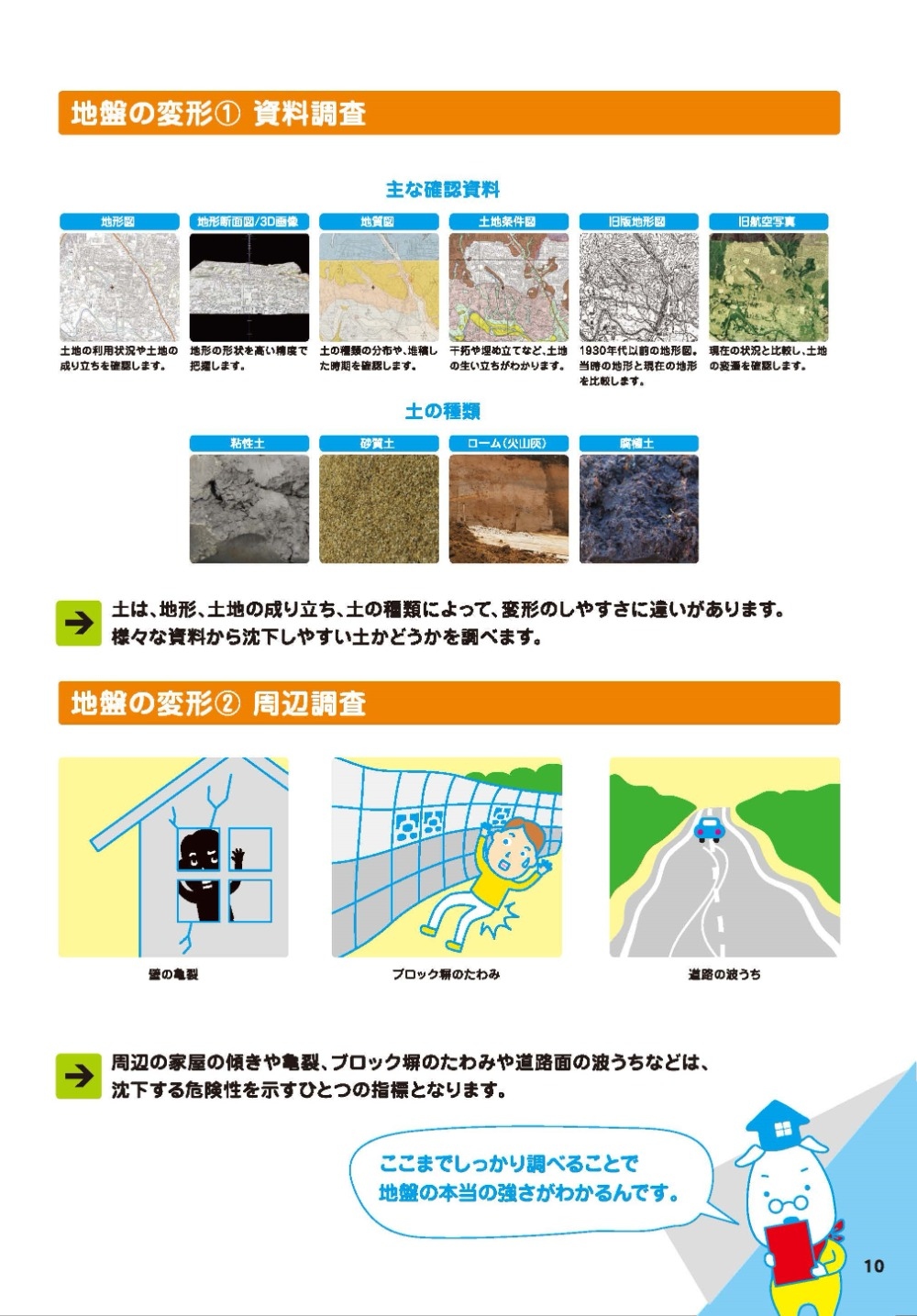

地盤の変形(資料調査)

地盤の変形については、地形図や地形分類図、航空写真、などの地図資料からさまざまな情報を読み取ることができます。

・地形図(2万5千分の1など) 等高線で地形の起伏を示す 急傾斜地・崖地・谷地形など、地盤変形リスクのある場所(崩壊・地す べり等)を特定できる

・地形分類図(国土地理院など) 地形を成因別に分類(自然堆積地、埋立地、段丘など) 軟弱地盤や人工改変地(盛土・埋立)など、変形しやすい地形が把握できる

・古地図・旧版地形図 過去の地形や土地利用を確認可能 旧河道、湿地、沼地など、過去に変形が起きやすい地盤の履歴を確認できる

・航空写真・衛星画像 地表の状態を視覚的に確認できる ひび割れ、陥没、段差、滑動など、地盤変形の痕跡を直接確認できる場合がある

・土地条件図(国土地理院) 洪水・地すべり・液状化などの自然災害リスクを示す 地盤変形や災害の危険性が地形由来かどうかを判断しやすい

地盤の変形(周辺調査)

周辺の家屋、ブロック塀、道路のうねり、電柱の傾きなどを観察することで沈下する危険性を判断する材料とします

地盤調査報告書の内容は専門性の高い内容もあるため、読み解くには難しい事項もあると思います

内容等でご不明な点がありましたら弊社宛にご相談も受け付けております。

こちらのフォームからご連絡いただけましたら後日弊社担当からご連絡させていただきます。