戸建て住宅の地盤調査

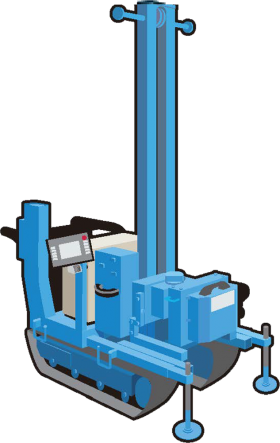

スウェーデン式サウンディング試験(SWS試験)

機動性・迅速性が高いスウェーデン式サウンディング試験(SWS試験)は、当社でも地盤調査方法として標準採用している試験で、地表面から深度10m程度以浅の土の固さや軟らかさ、締まり具などを判別します。

戸建住宅など小規模建築物を建築する際の地盤調査に広く使われています。

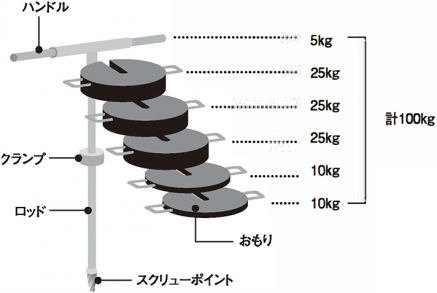

試験方法

- スクリューポイントをつけた鉄棒(ロッド)に取り付けたクランプの上に、おもりを1個ずつ 載せていき、地盤に貫入させます。この時、軟らかい地盤の場合は、おもりを載せただけで沈んでいきます。

- おもりを全部(100kg)載せても貫入しなくなったら、次にハンドルを回転させて、貫入させます。固い地盤ほど貫入させるのに半回転数 が多くなります。おもりの重さだけで沈んだ時の半回転数ば)です。

- ロッドを継ぎ足しながら、合 25cm賃入させるのに要した半回転数を記録していきます。通常、10mの深さに運するか、十分に固い地層 に達するまでこれを続けます。載せたおもりの重さとハンドルの半回転数を計ること で、地盤 の固さがわかります。

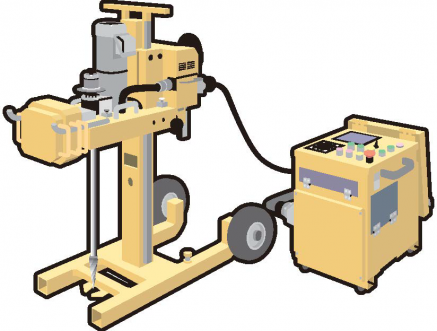

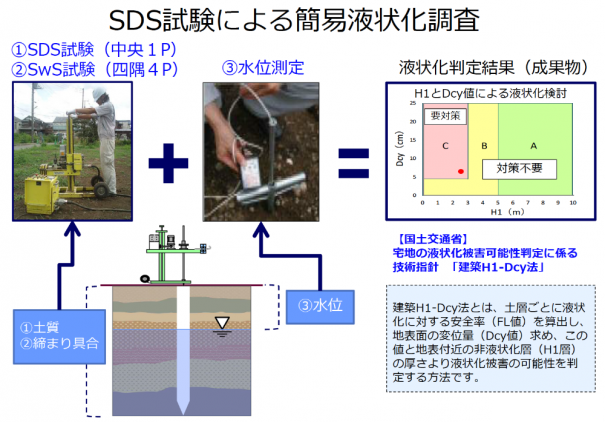

スクリュードライバーサウディング試験(SDS試験)

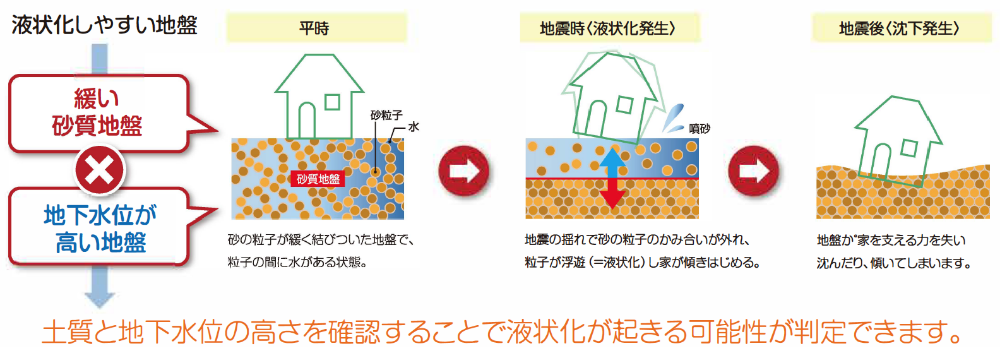

地盤の土の種類をより正確に判断し、的確な地盤評価を支援するための試験方法です。

地盤性状を把握する上で、土質を把握することは重要なことです。

従来のスウェーデン式サウンディング試験(SWS試験)の機動性・迅速性はそのままに土質判定が可能となった新技術であるスクリュードライバーサウディング試験(SDS試験)は、把握できない土の種類(砂質土・粘性土・ローム・腐植土・盛土)をデータから判断します。

スクリュードライバーサウディング試験(SDS試験)は、スウェーデン式サウンディング試験(SWS試験)並みの安価な調査費用で、SWS試験で得られる地盤強度に加え、地盤の土質を「砂」「砂以外」に判別、N値を推定できる新しい試験方法です。

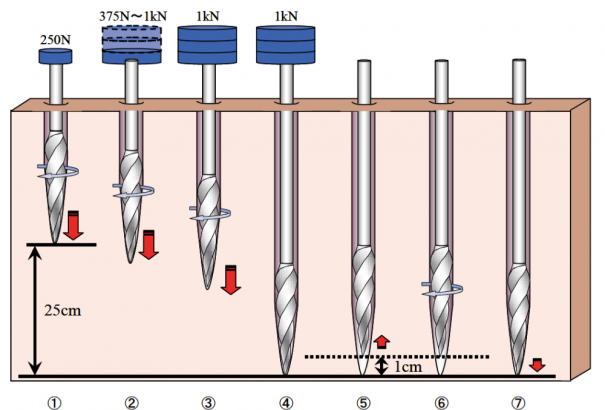

試験方法

- SDS試験では最大で7段階の荷重による連続的な回転貫入を行い、各荷重段階におけるトルク、ロッド1回転当りの貫入量を計測します。

- SDS試験データは地盤状況に対応した応答パターンを示すため、データを分析することにより試験地盤の土質と強度を推定することが可能です。

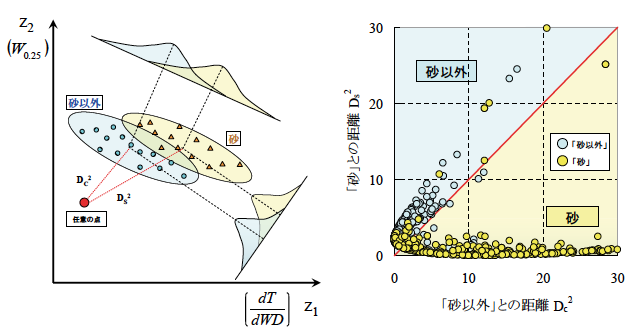

SDS試験の「砂」「砂以外」の土質の判別

SDS 試験結果から算出された解析値のうち、回転トルクと荷重の関係を表すdT/dWD、 25cm に貫入に要する荷重を表すW0.25 は、粘性土系では小さい値を示し、砂質土系では大きな値となります。

この特性を活用し試験データが砂か砂以外かをマハラノビス距離の概念を利用し判断します。

「砂」の母集団の中心との距離をDS2、「砂以外」の母集団の中心との距離をDC2 とし、値の小さい方の母集団に分類します。

これにより「砂」「砂以外」で86% 以上の精度で分類が可能です。

SDS試験装置

- 全自動SWS試験機である日東精工株式会社製【GeoKarteⅡ】【 GeoKarteⅢ】をベース機としています。

- SDS試験とSWS試験の切り替えは、チャックユニットを取り替えるだけで容易に行なうことができます。

| 項目 | 仕様 |

|---|---|

| 試験荷重 | 7段階の荷重制御 (250、375、500、625、750、875、1000N) |

| 制御方式 | マイコン制御(32 ビット制御用マイコン使用) |

| 測定データ | トルク、時間、貫入量、荷重 |

| トルク検出 | 0 N・m ~ 100 N・m 範囲 |

| 試験データ記録 | 各荷重段階毎に記録 貫入量250mm 毎にロッドを上昇させつつ記録 |

| 試験データ出力 | 内臓プリンタを使用して印刷 外部記憶装置に出力 |

| 試験データ出力内容 | 試験情報(試験年月日、時間、試験番号) 試験データ(貫入量、荷重、トルク値) |

| 電源仕様単相 | AC100V ± 5%、15A(通常試験時) 23A(最大引き抜き力時)、50/60Hz |

| 使用温度 | 0 ~ 45℃ |

| 回転速度 | 25rpm |

試験・測定方法

土質試験と水位測定をおこないます。(※2)

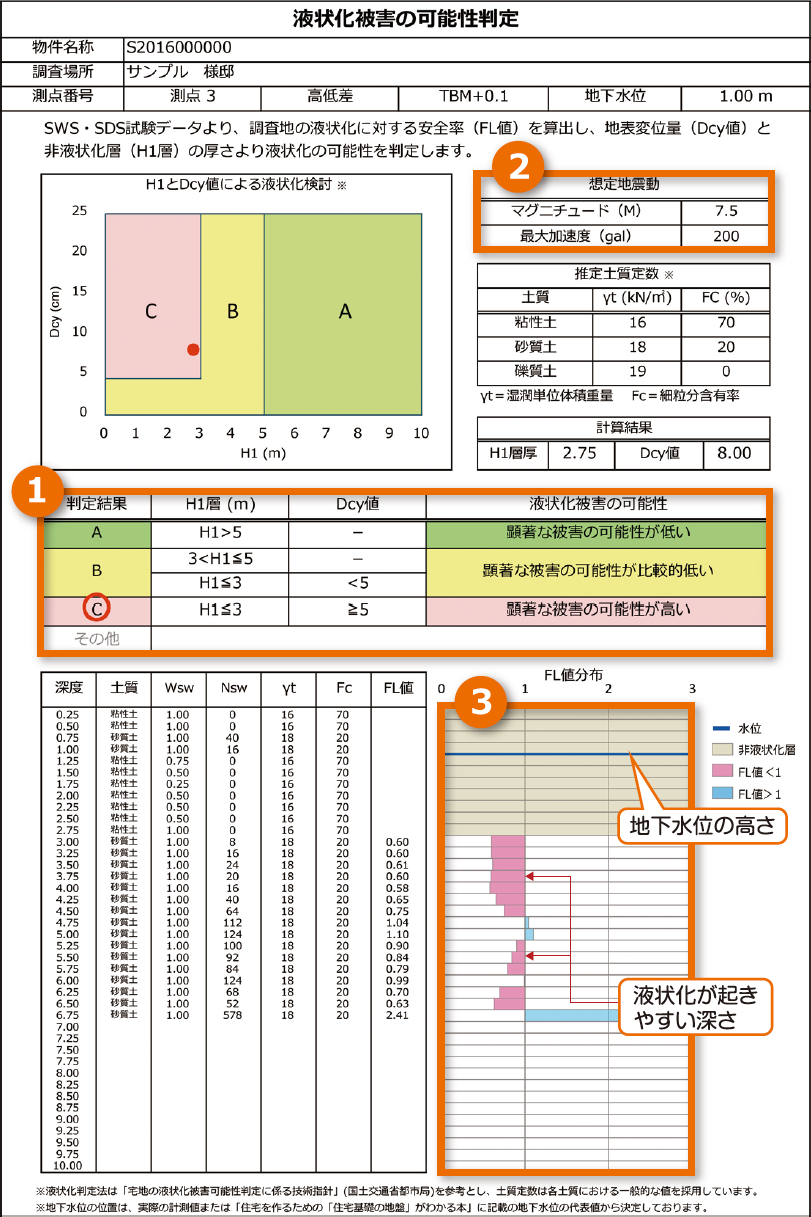

試験データ・測定データより液状化に対する安全率を算出

液状化被害の可能性の判定結果

想定した地震の大きさ・強さ

※中地震動(震度5強程度)を想定しています。

水位の深さ、液状化が起きやすい深さをグラフで表示

※1小規模建築物基礎設計指針に基づく ※2戸建て住宅用に開発された簡易判定方法を用います。

G-Web(データ転送システム)

弊社ではGeoWeb Systemを導入しています。

GeoWeb Systemは、時刻・位置情報、担当者等をデータに付加することで地盤の「見える化」を実現し、現場でサクっとデータを確認できる等現場担当者様のお悩みを即効解決するシステムです。

更に各種報告書支援システムとの連携により、報告書の作成スピードが大幅UPで、作業の効率化を実現しています。