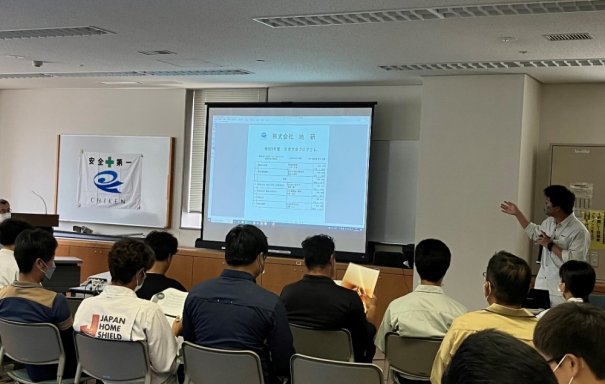

7月25日に高松で(公社)地盤工学会四国支部地盤地震防災研究会シンポジウムが開催されました。

南海トラフ地震などの大規模地震への対応は関心が高く、四国内から100名の方が参加され、弊社からは9名が出席しました。

【基調講演】

高知大学 原忠教授の開会あいさつ後、東京電機大学 安田進名誉教授の基調講演「液状化に関する最近のトピックス、研究成果など」が行われました。

講演の中で、「液状化に関することは、行政・住宅メーカー・住民間のリスクコミュニケーションが取れていない」と仰っていたことが印象に残っています。

地盤のリスクを分かりやすい表現で正しく関係者に伝えること、建設コンサルタントの技術者として特に重要なことだと考えます。

【委員会の活動報告】

基調講演の後は、「地盤地震防災研究委員会」の活動報告が行われました。当委員会は、地盤地震防災上の諸問題(特に液状化)に対する調査研究を行うとともに、最新の情報と技術を普及することを目的として設立された会です。

弊社は委員会の設立された平成23年から活動に携わっており、今回のシンポジウムでは、中島課長補佐が「委員会活動の概要」を報告しました。中島課長補佐は委員として長く活動しているため、「丁寧でわかりやすい報告だった」と好評でした。

【パネルディスカッション】

シンポジウムの最後は、「四国地域における地盤の液状化特性と今後の地盤地震防災」をテーマとしたパネルディスカッションが行われました。

ディスカッションの中で、パネリストの愛媛大学 岡村未対教授が、

「オープンデータの時代に土木分野が後れを取る中、委員会で四国内の地盤データを収集し取りまとめたことは評価できる。このデータを逸散させないために、不足データを継続収集しながら活用していくことが大事。」

と仰っていました。

活動報告書には、四国各県や構造物ごとの地盤調査・土質試験結果が分かりやすく取りまとめられているため、今後の業務で活用していきたいです。

報告書は地盤工学会四国支部のHPからダウンロードできます。

ご興味のある方はこちら(https://www.jgs-shikoku.org/2504/)からご確認ください。